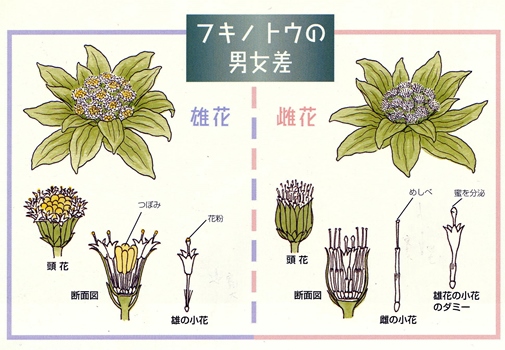

二月の半ばになると、美術館の庭のあちこちにフキノトウ(蕗の薹)が顔を出す。フキノトウはフキの花茎である。辞書によると、トウ(薹)とはチシャやフキの花茎とある。 二月の半ばになると、美術館の庭のあちこちにフキノトウ(蕗の薹)が顔を出す。フキノトウはフキの花茎である。辞書によると、トウ(薹)とはチシャやフキの花茎とある。花茎とは花のみをつける茎である。しかし、フキノトウが地面から顔を出した時には茎は見当たらず、いきなり花の蕾が地面から顔を出したようである。茎は地下に隠れている。フキは地下茎を張り巡らして成長している。 フキノトウを一つ見つけると、大体その周辺にでいくつか見つけることが出来る。全て地下茎でつながっている。 フキは、キク科フキ属の多年草である。日本原産で、日本全国に分布し、朝鮮半島や中国でも見られる。早春に葉よりも先に苞に包まれたフキノトウが地面から出てくる。やがて苞が開き始めると、フキノトウの下に短い茎が見える。苞が開いた後、花が咲く。 フキはキク科では珍しい雌雄異株の植物であり、雄花か  キノトウと、雌花のフキノトウに分かれる。花が開くとその違いがはっきりする。いずれも舌状花はなく小さい管状花だけで構成されているが、その色が異なる。雄花は黄白色で、雌花は白色。雄花には雌しべも存在するが結実しない。星形をした雄花は、その筒部に多量の蜜をためて虫を呼ぶ。暖かな日和には、ようやく活動を再開したハナアブが甘い蜜と栄養たっぷりの花粉を目当てに訪れる。アブの体についた花粉は雌のもとに運ばれる。雄株の花茎は20

cmほどで生長が止まり、花が終わると褐色になって枯れてしまう。一方、雌花には、花粉もなければ蜜もない。虫にとって何の報酬もないのである。これでは虫は花に寄りつかない。そこで「雌」のフキノトウは雌花の間に少数のダミー雄花を紛れ込ませている。ダミー雄花は雄花と同じく星形の花びらをもち、やはり多量の蜜を出すが、花粉は作らない。ダミー雄花にも見たところ雌しべや雄しべが存在するが、そのどちらも性的には機能していない。雌株は、受粉後に花茎を高さ40

- 70cm ほどまで伸ばして、タンポポのような白い綿毛(冠毛)をつけた果実(種子)を風に乗せて飛ばす。果実は痩果で、長さ2 mmほどの細い円柱形で毛はなく、痩果の3倍ほどの長さを持つ冠毛がつく。 キノトウと、雌花のフキノトウに分かれる。花が開くとその違いがはっきりする。いずれも舌状花はなく小さい管状花だけで構成されているが、その色が異なる。雄花は黄白色で、雌花は白色。雄花には雌しべも存在するが結実しない。星形をした雄花は、その筒部に多量の蜜をためて虫を呼ぶ。暖かな日和には、ようやく活動を再開したハナアブが甘い蜜と栄養たっぷりの花粉を目当てに訪れる。アブの体についた花粉は雌のもとに運ばれる。雄株の花茎は20

cmほどで生長が止まり、花が終わると褐色になって枯れてしまう。一方、雌花には、花粉もなければ蜜もない。虫にとって何の報酬もないのである。これでは虫は花に寄りつかない。そこで「雌」のフキノトウは雌花の間に少数のダミー雄花を紛れ込ませている。ダミー雄花は雄花と同じく星形の花びらをもち、やはり多量の蜜を出すが、花粉は作らない。ダミー雄花にも見たところ雌しべや雄しべが存在するが、そのどちらも性的には機能していない。雌株は、受粉後に花茎を高さ40

- 70cm ほどまで伸ばして、タンポポのような白い綿毛(冠毛)をつけた果実(種子)を風に乗せて飛ばす。果実は痩果で、長さ2 mmほどの細い円柱形で毛はなく、痩果の3倍ほどの長さを持つ冠毛がつく。美術館の庭の3~4カ所からフキノトウが出るが、全て雄花である。美術館から50mほど離れた空き地に雌花を見つけた。しかし、数は少ないようだ。雌株は数が少ないのかと思っていたら、フィールド・ウォッチをする植物学者によると、雌雄の数はおよそ1対1だという。 花が終わると、花茎とは別に、地下茎から地表に葉を出して、葉柄の高さは30 - 80 cmほどになり、先に大葉をつける。葉の形は円の一部が切れたハート形や腎臓形をしていて薄く、幅は15 - 30 cmあり、ツヤはなく、灰白色の綿毛が密生している。フキの葉は、降り注ぐ雨水を効率よく受け取るために、全体が皿状にくぼみ、葉の切れ込みから茎を伝って根元に集めるようになっている。 和名フキの語源についてはよく分からない。冬に黄花を咲かせるため「冬黄(ふゆき)」の中略とする説がある。また、フキの古名がフフキであり、これが簡略化したとするもの。しかし、フフキというのがよくわからない。フキは葉柄の穴を吹いて遊んだ「吹き」から由来したという説もある。 九州をはじめ各地でフキの葉はトイレットペーパーとして尻ふきに用いられた。フキの名はそれに基づくという説である。日本全国にトイレットペーパーが普及したのは、そう遠い昔ではない。昭和30年代に山村ではまだ縄や竹ベラで尻をふくところが残っていたほど。柔らかくて大きいフキの葉は重宝されたのである。 関東地方以北には、葉の径が1.5 mと巨大で、高さ2 m ほどにも伸びる変種のアキタブキ(秋田蕗)があり、全国的にも有名である。アキタブキのうち、北海道・足寄町の螺湾川(らわんがわ)に沿って自生するラワンブキは高さ2 - 3 mに達し、北海道遺産に指定されている。このラワンブキがアイヌのコロポックルの伝説を生んでいる。 アイヌの小さな神様コロポックルはアキタブキの葉の下に隠れ、道行く人に悪戯をしたり手助けしたりするという。コロポックルは「フキの葉の下に住む人」の意味。 フ  キノトウはフキの葉や茎よりも栄養価が高く、ビタミンやたんぱく質、糖分などの含有量が多い。しかし、フキノトウは灰汁(あく)が強く、肝毒性が強いペタシテニン(別名フキノトキシン)などのピロリジジンアルカロイドが含まれているため、アク抜きが必要である。ただ、アクを抜きすぎると香りもほろ苦さも消えてしまう。むしろ滋味豊かなほろ苦さが親しまれている。 キノトウはフキの葉や茎よりも栄養価が高く、ビタミンやたんぱく質、糖分などの含有量が多い。しかし、フキノトウは灰汁(あく)が強く、肝毒性が強いペタシテニン(別名フキノトキシン)などのピロリジジンアルカロイドが含まれているため、アク抜きが必要である。ただ、アクを抜きすぎると香りもほろ苦さも消えてしまう。むしろ滋味豊かなほろ苦さが親しまれている。フキノトウはフキ味噌や天ぷら、味噌汁の実などで食される。フキの葉柄は野菜として煮付けやキャラブキに。フキノトウはクエルセチンなどを含み、苦味健胃薬として胃のもたれ、胃痛、咳を止めて痰をきる効果がある。 フキノトウは天ぷらやフキ味噌にして食べる。ほろっとした苦みが春を感じさせる。 フキ味噌を作る時は、細かく刻んだ後、一晩水につけて灰汁抜きをしている。 フキは春の山菜として古くから食べられていた。平城遷都直後の710年から717年頃にかけてのものとされる長屋王家木簡に、交易進上したとの記録がある。書物としては、僧侶・昌住(しようじゆう)が表した漢和辞典『新撰字鏡』(901頃)が、フキの名が記される最初である。また、「延喜式」(927)には、宮中にフキノトウが献上されたと記されている。 フキには日本全国の山野に自生する野生フキと、大阪、愛知に大きな生産地をもつ栽培フキとがある。栽培フキは2、3品種しかないが、ウド、ミツバ、セリなどと同じようにれっきとした日本原産の野菜である。サツマイモ、レタス、キュウリ、トマトなど大多数の外来野菜は、栽培種と野生種の特徴が著しく違っているが、日本原産野菜はその利用の歴史がずっど古いにもかかわらず、栽培種と野生種との区別はほとんどつかない。 |