![]()

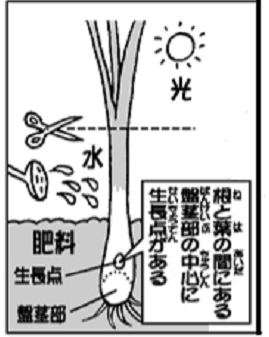

ネギ  ネギはヒガンバナ科ネギ属の多年草。中国西部からシベリア、アルタイ地方にかけてが原産地とされるが明らかでない。ネギは関西の葉ネギと関東の根深ネギに分けられる。中国では紀元前から栽培されており、葉鞘の白い部分を食べる根深ネギは中国北部原産で寒さに強く、緑色の部分を食べる葉ネギは中国南部原産で暑さに強いと言われる。日本には奈良時代以前に朝鮮を経由して伝わった。 ネギはヒガンバナ科ネギ属の多年草。中国西部からシベリア、アルタイ地方にかけてが原産地とされるが明らかでない。ネギは関西の葉ネギと関東の根深ネギに分けられる。中国では紀元前から栽培されており、葉鞘の白い部分を食べる根深ネギは中国北部原産で寒さに強く、緑色の部分を食べる葉ネギは中国南部原産で暑さに強いと言われる。日本には奈良時代以前に朝鮮を経由して伝わった。「日本書紀」の仁賢紀に「秋葱(あきき)」の名で登場するのが最初で、「倭名類聚抄」(931 - 938)に漢名葱(そう)、和名紀(き)として登場するので、地下茎の発達した部分を根に見立て、分かれることから根岐(ねぎ)の名が生まれたという。 高さ60cmほど。葉は中空の円筒状で先はとがり、切ると粘液が出る。根は白色で糸状。地上15cmほどの高さに五~六葉を二列に出すが、地中で多数の葉鞘が一本に重なる。初夏、花軸が伸び、白緑色の小花が球状に密集した花序(ねぎ坊主)をつける。 ネギはつぎつぎに芽が出てくるので、一度植えておけば手間を掛けることなく何度も収穫できる。条件がよければ年に十回以上、収穫することもできるという。 刈られても刈られても芽を出すことがでさるのは生長点が地際にあるためである。植物の生長点は茎の先端にあるのが一般的だ。茎の先端から葉が一枚また一枚と展開しながら、上ヘ上へと伸びていく。ただし、この生長は欠点かある。茎が折れてしまうと、茎の先端の生長点が失われてしまうのだ。ところが、ネギの仲間は違う。ネギの仲間はごく短い茎が地際にあって、そこから葉を上へ上へと押し上げていく。だから、葉を摘んでも生長点は失われることなくつぎつぎに葉を出すことができる。 ネギの葉は中が空洞で筒のようになっているが、じつは、見えている筒の外側の部分が裏で筒の内側が表なのである。 ネギの葉は、内側に丸まった葉の先がつながって円筒状になったものである。だから内側が表になる。ネギの葉は、内側のほうがぬるぬるしていて緑色が濃い。 全体に香りと辛味があり、生で薬味に、また汁の実や鍋物、炒め物にと利用範囲が広く、日本料理には欠かせない野菜の一つ。ビタミン類も豊富。 緑の部分はビタミンA、全体にビタミンB、Cを含む。かぜの初期に生のまま細切りし、味噌汁  や温かいうどん、そばに薬味として多量に入れて食べ、就寝するとよい。不眠症、のどばれにはのどヘネギ湿布。(70) や温かいうどん、そばに薬味として多量に入れて食べ、就寝するとよい。不眠症、のどばれにはのどヘネギ湿布。(70)漢方ではネギの白い部分を葱白(そうはく)とよんで薬用とし、発汗、健胃、たん切りに用いる。体を温め、風邪や下痢にもよいとされる。 作品の赤ネギは茨城県那珂川流域の砂質の沖積土で作られる特産品で、別名レッドポアロー。葉鞘の外側が赤紫色で、辛味が少ないのが特徴。 |